Définition de l’empreinte carbone

Qu’est-ce que l’empreinte carbone ?

En 2022, l’empreinte carbone des Français s’élevait à 9,4 tonnes de CO₂e par personne, alors que le seuil recommandé par le GIEC pour limiter le réchauffement à +1,5 °C est de 2 tonnes par an

Source : Ministère de la Transition Écologique, 2023

Selon l’ADEME, l’empreinte carbone se définit comme « l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre induites par une population sur un territoire donné, qu’elles soient directes ou qu’elles proviennent de la production de biens et services importés »

Cette approche « consommation », par opposition à l’approche « production », fait de l’empreinte carbone un indicateur particulièrement pertinent pour évaluer les efforts à consentir au niveau des individus, des entreprises ou des pays pour réduire ses émissions.

Elle englobe l’ensemble du cycle de vie des biens et services : extraction des matières premières, transformation, transport, usage, fin de vie, ce qui lui confère davantage de précision qu’un bilan carbone® par exemple (qui ne prend en compte que les émissions produites directement et indirectement sur le territoire).

L’empreinte carbone peut être mesurée à différentes échelles :

- L’échelle individuelle, pour sensibiliser chacun à son mode de vie (alimentation, déplacements, numérique, etc.)

- L’échelle organisationnelle, notamment en entreprise, où elle permet d’identifier les postes d’émissions les plus critiques pour engager une démarche de réduction ou de compensation

- L’échelle territoriale ou nationale, dans une logique de pilotage des politiques publiques

Comme nous le préciserons dans la partie suivante, l’empreinte carbone englobe 6 gaz à effet de serre différents. La notion d’équivalent CO₂ permet alors de convertir les émissions de ces 6 gaz dans la même unité, ce qui est très utile puisqu’ils n’ont pas tous le même pouvoir de réchauffement.

Ainsi, toutes les mesures d’empreinte carbone sont exprimées en CO₂, ce qui permet de comparer facilement les émissions et d’offrir une lecture unifiée de l’impact, qu’il s’agisse d’un vol Paris-New York, de la pollution des data centers d’une entreprise, ou même de la consommation d’un steak de bœuf.

Vous souhaiter en savoir plus sur votre empreinte carbone et calculer vos emissions de gaz à effet de serre en entreprise ?

Les gaz à effet de serre inclus dans l’empreinte carbone

L’empreinte carbone prend en compte l’ensemble des gaz à effet de serre (GES) émis par les activités humaines, chacun ayant un pouvoir de réchauffement global (PRG) différent, parfois des centaines ou des milliers de fois plus élevé que celui du CO₂.

Ces gaz sont au nombre de 6 et sont tous reconnus par le protocole de Kyoto. Pour mieux vous y retrouver, nous vous les présentons dans le tableau suivant.

| Gaz à effet de serre | Provenance | Pouvoir de réchauffement global (source : IPCC 2022) | |

| Méthane (CH₄) | Elevage de ruminants, fermentation des déchets organiques et exploitation des hydrocarbures | 28 (Emet donc 28 fois plus que le CO₂) | |

| Protoxyde d’azote (N₂O) | Issu majoritairement de l’agriculture (engrais azotés, déjections animales) | 265 | |

| Hydrofluorocarbures (HFC) | Utilisés dans les systèmes de climatisation, de réfrigération ou les aérosols | Varie de 12 à 12 000 | |

| Perfluorocarbures (PFC) et hexafluorure de soufre (SF₆) | Présents dans certains procédés industriels (fabrication d’électronique, aluminium, isolation électrique) | Variable, à noter que le PRG du soufre (SF₆) est de 23 000 ! | |

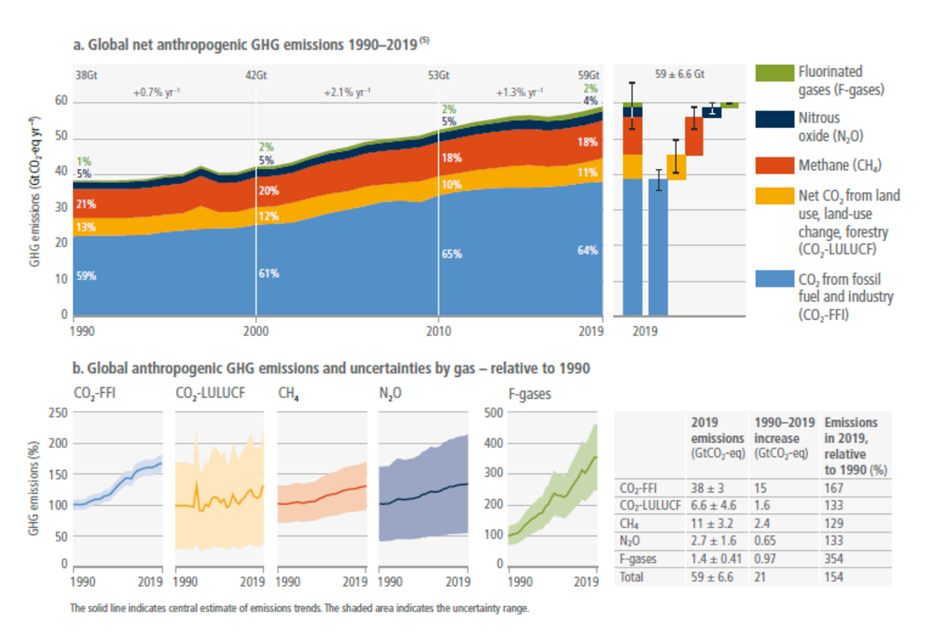

Evolution des émissions de GES émises par l’homme dans le monde (source : IPCC 2022)

Cette diversité de gaz impose donc une approche fine et rigoureuse dans le calcul de l’empreinte carbone, en entreprise comme chez les particuliers. On ne peut pas se permettre de négliger certains postes, sous prétexte qu’ils émettent peu en volume : parfois, leur effet climatique est majeur.

Même en faible concentration, les gaz fluorés représentent plus de 2 % des émissions mondiales de GES – un chiffre en croissance rapide depuis 20 ans.

Source : UNEP, 2022

Précisions lexicales : Empreinte carbone, bilan carbone®, empreinte énergétique et empreinte écologique

Les quatre notions – empreinte carbone, bilan carbone®, empreinte énergétique et empreinte écologique – sont souvent utilisées à tort et à travers, voire de manière interchangeable. Or chacune renvoie à une logique différente de mesure ou d’analyse environnementale, avec des objectifs bien spécifiques.

Pour vous éviter de tomber dans les confusions habituelles, voici quelques précisions lexicales.

Empreinte carbone

C’est la mesure de référence pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre (GES), elle prend en compte dans sa globalité l’analyse du cycle de vie des biens et services.

Par exemple, si une entreprise française achète un ordinateur fabriqué en Asie, l’empreinte carbone inclut les émissions produites en Chine pour sa fabrication et celles générées par son transport jusqu’en France (il y a donc une approche consommation)

Bilan carbone®

Le bilan carbone® (avec ®, car il s’agit d’une marque déposée par l’ADEME) est une méthodologie de comptabilisation des GES utilisée principalement en entreprise ou administration. Il ne couvre que les émissions générées sur le territoire national, selon une logique dite « d’inventaire » ou « territoriale ». Autrement dit, les émissions importées sont exclues.

Le bilan carbone® est donc utile pour piloter une stratégie climat interne, mais il ne reflète pas l’ensemble de l’impact réel de la structure si elle dépend de chaînes d’approvisionnement mondialisées.

Empreinte écologique

L’empreinte écologique est un indicateur global qui mesure la pression que les activités humaines exercent sur la biosphère. Cette empreinte est exprimée en hectares globaux (hag), soit la surface de planète biologiquement productive nécessaire pour fournir les ressources consommées et absorber les déchets générés.

Plus l’empreinte écologique est élevée, plus la pression exercée sur les écosystèmes est importante. C’est aussi sur cet indicateur que s’appuie le concept de Jour du dépassement.

Empreinte énergétique

L’empreinte énergétique désigne la quantité totale d’énergie primaire nécessaire pour produire et utiliser un bien ou service. Elle est souvent exprimée en kilowattheures (kWh) ou en tonnes équivalent pétrole (tep).

L’empreinte carbone en chiffres : quelle situation en France, en Europe et dans le monde ?

L’empreinte carbone moyenne en France

Selon les dernières données du Ministère de la Transition Écologique, l’empreinte carbone moyenne d’un·e Français·e était de 9,4 tonnes équivalent CO₂ (tCO₂e) par an en 2023. C’est une légère baisse par rapport aux années précédentes, mais on reste assez loin des objectifs climatiques.

Pour respecter l’Accord de Paris et limiter le réchauffement à +1,5 °C, chaque individu sur Terre devrait viser 2 tonnes de CO₂e par an d’ici à 2050.

Source : GIEC, 2023

Autrement dit, nous devrions diviser par plus de 4 notre impact carbone personnel dans les 20 prochaines années, ce qui n’est évidemment pas une mince affaire. Pour quantifier précisément les efforts à fournir pour obtenir un tel résultat, nous vous conseillons de suivre l’atelier 2 tonnes.

Pour faire diminuer notre empreinte carbone et en déterminer notre stratégie nationale bas carbone, il est essentiel de comprendre quels sont les principaux postes d’émissions de GES en France :

- 33% des emissions de GES sont liées aux déplacements, incluant les transports individuels (voiture, moto), l’avion, la livraison des biens, et les transports en commun.

- 22% des émissions de GES sont liées à l’habitat : ce qui inclût le chauffage, l’électricité, l’eau chaude, mais aussi la construction et l’entretien des bâtiments.

- 22% des emissions proviennent de l’alimentation : incluant la consommation des aliments (viande, produits trasnformés, locaux ou importés), les méthodes de production agricole, ainsi que le conditionnement et le transport.

Ces données peuvent bien sûr varier selon votre mode de vie, votre lieu de résidence (urbain ou rural), et vos choix de consommation.

Il est important de noter que 56 % de l’empreinte carbone de la France provient des importations. Cela signifie que plus de la moitié de nos émissions sont générées à l’étranger, dans les pays où sont produits les biens et services que nous consommons : vêtements, équipements électroniques, aliments, etc.

L’empreinte carbone en Europe et dans le monde

Essayons maintenant d’élargir notre périmètre d’étude en nous intéressant à l’empreinte carbone européenne et mondiale.

L’Union européenne affiche une tendance à la baisse de ses émissions de gaz à effet de serre depuis plusieurs années. Selon Eurostat, les émissions territoriales de l’UE ont diminué de 32 % entre 1990 et 2022. Cette trajectoire carbone en amélioration est liée à :

- l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et des transports,

- le développement des énergies renouvelables,

- la désindustrialisation partielle de certains pays.

Cela dit, les européens sont encore bien loin d’atteindre les objectifs du GIEC pour 2050.

En moyenne, un·e Européen·ne émet encore environ 7,2 tCO₂e par an, soit près de 4 fois le seuil climatique de soutenabilité fixé par le GIEC.

Source : Climate Transparency, 2023

Par ailleurs, une part croissante de notre empreinte européenne est externalisée : près de 30% des émissions associées à notre consommation sont importées, en particulier depuis l’Asie (source : Carbone 4).

Si l’on s’intéresse à l’échelle mondiale, les disparités sont vertigineuses. Ce sont globalement les pays les plus riches et développés qui émettent le plus, alors même que ce sont généralement les pays les moins développés qui sont en première ligne des conséquences du réchauffement climatique.

Voici un aperçu des émissions annuelles par pays ou régions, en part du total mondial (source : Global Carbon Project, données 2023) :

| Pays ou zone géographique | Part des émissions mondiales | Émissions par habitant | |

| Chine | 31% | env 8,2 tCO₂e | |

| Etats-Unis | 14% | env 14,9 tCO₂e | |

| Union Européenne | 7% | env 7,2 tCO₂e | |

| Inde | 7% | env 2,1 tCO₂e | |

| Afrique | moins de 4% | env 0,9 tCO₂e | |

Les 10 % les plus riches de la planète sont responsables de près de 50 % des émissions mondiales, tandis que les 50 % les plus pauvres n’en émettent que 10 %.

Source : OXFAM 2023

A noter que si la Chine est aujourd’hui le plus gros émetteur en volume, c’est aussi là que se développent à grande vitesse des technologies bas carbone : solaire, batteries, mobilité électrique, etc.

De même, les pays du G20 concentrent 75 % des émissions globales, mais disposent aussi de la majorité des moyens financiers et technologiques pour enclencher une transition rapide et efficace (ce qui peut être à relativiser : disposer des moyens ne suffit pas s’il n’y a pas de volontarisme politique ou organisationnel sur cet enjeu).

Comment calculer son empreinte carbone en 2026 ?

Dans cette partie, nous vous expliquons comment calculer cette fameuse empreinte carbone, mais aussi quels outils peuvent vous y aider.

Les ratios physiques et monétaires, socles du calcul de l’empreinte carbone

On distingue deux grandes méthodes de calcul pour l’empreinte carbone :

- Le ratio physique

- Le ratio monétaire

1. Le ratio physique : concret, précis, mais exigeant

Le ratio physique est basé sur des données réelles mesurées : volume de carburant, nombre de kilomètres parcourus, quantité de matière consommée, etc. On applique ensuite un facteur d’émission pour estimer les GES émis selon la formule :

Émissions (kgCO₂e) = Quantité consommée x Facteur d’émission physique

C’est la méthode la plus fiable, à condition d’avoir accès à des données précises et traçables. Elle est particulièrement recommandée dans les entreprises disposant d’un suivi rigoureux de leurs consommations (énergie, matière, transport, etc.).

2. Le ratio monétaire : pratique, mais moins précis

Quand les données physiques sont indisponibles, on peut estimer les émissions à partir des dépenses en euros, en appliquant un facteur d’émission monétaire. Cela donne la formule suivante :

Émissions (kgCO₂e) = Montant dépensé (€) x Facteur d’émission monétaire (kgCO₂e/€)

Cette méthode est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, notamment dans les petites structures ou pour certains achats indirects, mais elle est généralement moins précise que le ratio physique.

Le ratio monétaire est une approximation utile pour des postes secondaires, mais doit être utilisé avec prudence dans les décisions stratégiques.

Source : ADEME, Guide Empreinte Carbone Entreprise, 2022

Les outils en ligne peuvent simplifier le calcul de l’empreinte carbone

Calculer son empreinte carbone peut vite devenir un casse-tête si l’on part de zéro. Heureusement, de nombreux outils numériques – souvent gratuits – permettent de se faire une idée rapide et relativement fiable de son impact environnemental, que ce soit à titre personnel ou professionnel.

Ces calculateurs reposent sur les bases de données de référence (notamment la Base Carbone de l’ADEME), et utilisent les méthodes évoquées précédemment : ratios physiques et/ou monétaires. Certains sont destinés au grand public, d’autres aux entreprises. Voici les plus pertinents à ce jour :

Pour une entreprise, ces outils peuvent constituer un premier pas avant un audit plus approfondi mené avec un cabinet expert comme Consultis Environnement.

Découvrez notre accompagnement et nos formations au bilan carbone avec nos experts de la mesure d’impact

Empreinte carbone : les avantages de la calculer en entreprise

La mesure de l’empreinte carbone en entreprise est aujourd’hui un acte de gestion responsable et un véritable vecteur de transformation. Pour une entreprise, elle peut conférer de nombreux avantages.

1. Renforcer son image de marque

Une entreprise qui mesure et réduit son empreinte carbone montre qu’elle prend ses responsabilités. Cela renforce la crédibilité de sa communication RSE, inspire confiance à ses parties prenantes, et valorise ses engagements auprès des clients, partenaires et citoyens.

81 % des consommateurs français attendent des marques qu’elles s’engagent réellement pour la planète.

Source : Kantar, Baromètre Green 2023

2. Construire un avantage concurrentiel

Réduire son empreinte carbone, implique généralement de rendre ses processus plus sobres, plus efficaces, et donc plus compétitifs. Dans certains appels d’offres, les critères environnementaux pèsent désormais jusqu’à 20 % de la note globale.

3. Anticiper la loi

Avec le renforcement progressif de la réglementation et des exigences de transparence en matières de reporting extra financier (SFRD, Taxonomie verte, CSRD) les entreprises doivent documenter de manière précise leur impact carbone et mettre en place des plans d’action.

❓ Le saviez-vous ?

La directive CSRD, qui devaient rendre obligatoire certaines normes et obligations de reporting extra-financier pour les grandes entreprises et les PME côtées en bourse, initialement prévue pour Avril 2025, a été reportée de 2 ans.

4. Booster sa marque employeur

Les jeunes talents sont de plus en plus attentifs à la cohérence éthique et écologique des employeurs. Proposer une politique climat ambitieuse, chiffres à l’appui, devient un vrai atout de recrutement et de fidélisation.

5. Prendre du recul stratégique

La mesure de l’empreinte carbone est un révélateur systémique : elle oblige à revoir ses flux, ses partenariats, ses priorités. Elle incite à sortir du pilotage court-terme pour entrer dans une logique d’anticipation et de résilience.